Vor einigen Jahren half die digitale Haushaltsführung des 21. Jahrhunderts Karen Daly, eines der Geheimnisse des 20. Jahrhunderts hinter einem Gemälde aus dem 17. Jahrhundert zu lösen.

Aus dieser Geschichte

Smithsonian Provenance Research Initiative Stiftung für preußisches KulturerbeVerwandte Inhalte

- Warum es so schwer ist, die ursprünglichen Besitzer von NS-Raubkunst zu finden

Daly, der Registrar für Ausstellungen und Koordinator für Provenienzforschung am Virginia Museum of Fine Arts in Richmond, durchlief gerade Datendateien, als das VMFA sich auf die Einführung einer neuen Website vorbereitete, die ein neues System für die Verwaltung von Museumsunterlagen und -datenbanken beinhalten sollte .

Sie hatte Dokumente für Gegenstände in der ständigen Sammlung des Museums überprüft und war fasziniert von dem, was sie für Battle on a Bridge fand, das Claude Lorrain (geb. Claude Gelée) 1655 fertigstellte. Das Gemälde zeigt eine idyllische Szene eines Hirten, seiner Familie und seiner Familie Herde in Bewegung, mit Soldaten kämpfen und fallen von einer Brücke in der Nähe und was wie Kriegsschiffe im Hintergrund Hafen aussehen.

Die VMFA kaufte Battle on a Bridge 1960, um ein wenig über die Vergangenheit zu wissen: Die Unterlagen zeigten, dass das Gemälde während des Zweiten Weltkriegs von den Nazis beschlagnahmt worden war und nach dem Krieg nach Frankreich zurückgekehrt war. Die Namen und Stellen in den Dokumenten führten zu so vielen Fragen, wie sie beantworteten: Wie kam das Gemälde in feindliche Hände? Wie weit ist es gereist, bevor es nach Hause ging? Und wo kam es vor dem Krieg her?

Erst in den letzten fünf Jahren wurden gemeinsam genutzte Online-Ressourcen verfügbar, um Kunstforschern dabei zu helfen, die fehlenden Teile des Provenienz-Puzzles zu finden. Um den USA und Deutschland die gemeinsame Verfolgung der Geschichte dieser Kunstwerke zu erleichtern, haben die Smithsonian Provenance Research Initiative und die Prussian Cultural Heritage Foundation das Deutsch-Amerikanische Austauschprogramm für Provenienzforschung für Museumsfachleute (PREP) ins Leben gerufen. Kuratoren, Historiker, Sammlungsmanager, Rechtsexperten und Technologen trafen sich im vergangenen September in Berlin zu einer Reihe von Diskussionen und Workshops vor Ort in den Berliner Museen, Archiven und Galerien. In diesem Jahr finden Diskussionen am Getty Research Institute in Los Angeles statt.

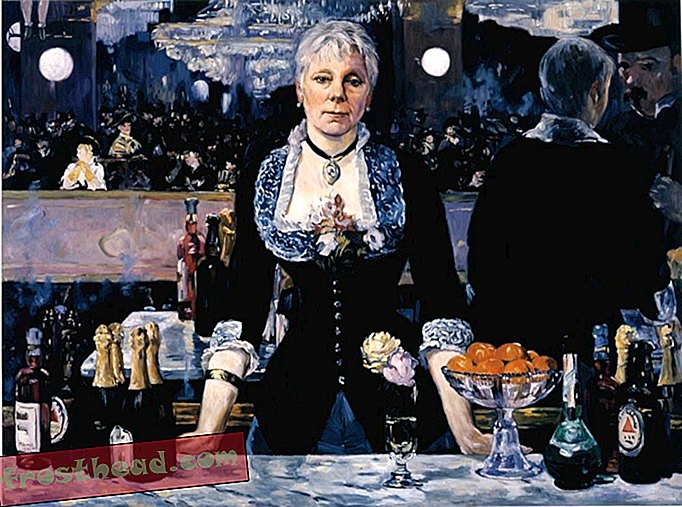

Karen Daly informierte sich über die Einzelheiten des 1655 gemalten Kampfes auf einer Brücke von Claude Lorrain während des Zweiten Weltkriegs. (© Virginia Museum of Fine Arts)

Karen Daly informierte sich über die Einzelheiten des 1655 gemalten Kampfes auf einer Brücke von Claude Lorrain während des Zweiten Weltkriegs. (© Virginia Museum of Fine Arts) Daly nahm am ersten PREP-Treffen im Februar in New York teil und wird am Berliner Treffen teilnehmen. Seit sie auf einer deutschen Website einen Hinweis auf Battle on a Bridge gefunden hat, möchte sie unbedingt mitteilen, was sie über die Vergangenheit des Gemäldes gelernt hat. Dieser Hinweis - eine Zahl - führte sie zu einem Mann in den exklusiven und schattigen Kulturkreisen des nationalsozialistischen Deutschlands.

„Karl Haberstock war an der Aufnahme des Gemäldes beteiligt“, sagt Daly. "Er war Hitlers Kunsthändler." Haberstock war dafür verantwortlich zu bestimmen, welche geplünderten Kunstwerke er verkaufen konnte, um die Regierung zu finanzieren. Darunter befanden sich etwa 16.000 Objekte „entarteter Kunst“, die zwischen 1933 und 1938 aus deutschen Museen entfernt wurden, im neu annektierten Österreich und in Polen beschlagnahmte Kunst sowie Kunst von „arisierten“ Firmen.

Ab 1938 verkauften die nationalsozialistischen, stark bewaffneten jüdischen Eigentümer und Geschäftsinhaber ihr Vermögen, einschließlich Kunstwerke und Kunstgalerien, im Rahmen der „Arisierungspolitik“ an Nichtjuden. Einige jüdische Sammler verkauften ihre Bestände, um ihre Flucht aus Deutschland zu finanzieren. Händler mit fragwürdigen Bedenken wie Haberstock betraten den Kunstmarkt, um die verbleibenden Familien und Nazi-Verbündeten auszunutzen.

Mit einem Netzwerk deutscher Agenten und französischer Mitarbeiter plünderte Haberstock Kunst aus Frankreich, Holland, Belgien, der Schweiz und Italien. Im Juni 1941 erwarb er Battle on a Bridge von der Galerie Wildenstein & Cie in Paris. Der VMFA war bekannt, dass das Gemälde irgendwann nach dem Krieg an die Familie Wildenstein zurückgegeben worden war, und so hoffte Daly, dass die Nummer, die sie auf dieser deutschen Website sah, helfen könnte, es zu füllen in der Zeitleiste des Gemäldes.

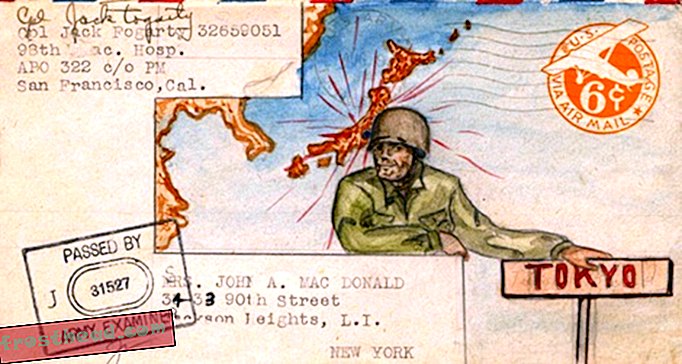

Auf der Rückseite des Gemäldes fand Daly den Hinweis - eine Nummer, die das Kunstwerk mit einem Inventar verband, das die Nazis aufbewahrten, um das Führermuseum, Hitlers Denkmal für die arische Rasse, zu schaffen. (© Virginia Museum of Fine Arts)

Auf der Rückseite des Gemäldes fand Daly den Hinweis - eine Nummer, die das Kunstwerk mit einem Inventar verband, das die Nazis aufbewahrten, um das Führermuseum, Hitlers Denkmal für die arische Rasse, zu schaffen. (© Virginia Museum of Fine Arts) "Dies ist ein Gemälde, das oft in unseren Galerien zu sehen ist, also musste ich es aus der Sicht nehmen", um zu sehen, ob die Nummer auf der Rückseite des Gemäldes erschien. Daly fand, wonach sie suchte: das Linzer Etikett Nr. 2207. Diese Nummer besagte, dass „dieses Gemälde Teil des Inventars war, das die Nazis für die Gegenstände des Museums verwahrten“ - die „Linzer Kunstsammlung“ für das „Führermuseum“. Hitlers Denkmal für die arische Rasse.

Für seine Kindheit in Linz, Österreich, plante Hitler ein Kulturviertel, das Linz helfen sollte, sich zum kulturell konkurrierenden Wien zu entwickeln. Das Führermuseum befand sich im Herzen des Bezirks und war voller Kunstwerke, die „deutsche Tugenden“ wie Industrie und Selbstaufopferung zelebrierten.

Nachdem Haberstock die wachsende Linzer Sammlung um Battle on a Bridge erweitert hatte, wurde die Spur des Gemäldes vier Jahre lang kalt. Wohin genau ist es gegangen?

Während der letzten Kriegsmonate in Europa lud ein Baron und ein mit dem Nationalsozialismus verbundener Kunsthändler Haberstock ein, sich in seinem Schloss im nordbayerischen Aschbach zu verstecken. Einige Monate später, im Frühjahr 1945, fanden die alliierten Truppen Haberstock, einen weiteren Kollegen und ihre jeweiligen Kunstsammlungen auf der Burg. Haberstock wurde in Gewahrsam genommen und die Arbeiten, die er bei sich hatte, wurden beschlagnahmt.

In der Zwischenzeit hatten die Nationalsozialisten den größten Teil der Linzer Sammlung, darunter Battle on a Bridge, in einem Salzbergwerk in Altaussee in den österreichischen Alpen versteckt. Die "Monumente Männer" (und Frauen) der Alliierten verlegten Tausende von Werken von der Mine zu einer Sammelstelle in München, und Battle on a Bridge wurde 1946 an Frankreich zurückgegeben.

Kuratoren, Historiker, Sammlungsmanager, Rechtsexperten und Technologen treffen sich vom 24. bis 29. September in Berlin zu einer Reihe von Diskussionen und Workshops vor Ort in den Berliner Museen, Archiven und Galerien. (SPK, Museum und die Stadt)

Kuratoren, Historiker, Sammlungsmanager, Rechtsexperten und Technologen treffen sich vom 24. bis 29. September in Berlin zu einer Reihe von Diskussionen und Workshops vor Ort in den Berliner Museen, Archiven und Galerien. (SPK, Museum und die Stadt) "Wir haben Unterlagen, dass es von den Alliierten wiederhergestellt wurde", bevor die VMFA es kaufte, sagt Daly, "aber ist es jemals nach Berlin gegangen?" Es ist aufregend, einige der Orte auf der Karte zu bestätigen, an denen sie sich befanden, wenn Sie so wollen. “(Da das Führermuseum nie gebaut wurde, hat das Gemälde wahrscheinlich wenig oder gar keine Zeit in Linz verbracht.)

Die Erforschung der Herkunft dieses oder eines anderen Gemäldes wäre ohne die Zusammenarbeit von Spezialisten in den USA und in Deutschland nicht möglich. Dies kann bedeuten, durchsuchbare Datenbanken oder Aktualisierungen von Gesetzen zum Import und Export von Kulturgütern gemeinsam zu nutzen. Zu anderen Zeiten öffnen Experten auf beiden Seiten des Atlantiks ihre Türen und Archive für Gastforscher.

In Deutschland ist das akademische und öffentliche Interesse an Provenienzforschung im Zweiten Weltkrieg in den letzten zehn Jahren explodiert, sagt Petra Winter, Leiterin Provenienzforschung und Direktorin des Zentralarchivs der Nationalen Museen in Berlin. Im Gegensatz zu Daly's Vollzeitbeschäftigung beim VMFA finden deutsche Museen jedoch nicht immer die Spezialisten, die sie benötigen, um diese Arbeit langfristig zu erledigen.

„Wir haben nicht genügend fest angestellte Mitarbeiter oder Forscher aus der Provenienz in Museen, deshalb stellen wir Teilzeitkräfte ein“, um an kurzfristigen Projekten zu arbeiten, sagt Winter. „Wir haben Kunsthistoriker, die ein bisschen nomadisch sind und von einem Museum zum anderen gehen. Für die Museen ist es nicht so gut, dass sich Forscher weiterentwickeln und ihr Wissen mitnehmen. “

Selbst für die am stärksten besetzten amerikanischen Museen wird es immer schwieriger, an institutionellen Kenntnissen festzuhalten: Von den Direktoren von 150 Kunstmuseen in den USA ist mehr als ein Drittel älter als 60 Jahre und geht in den Ruhestand. Um Museen dabei zu unterstützen, ihre Provenienzforschung aus der Zeit des Nationalsozialismus über personelle und administrative Veränderungen hinweg konsistent zu halten, konzentriert sich PREP auf die Betreuung der nächsten Generation von Museumsfachleuten. PREP erforscht neue Software und verbesserte Technologien - derzeit ist Linked Open Data der führende Kandidat -, um den Austausch von Provenienzressourcen und -ergebnissen zwischen Forschern, Institutionen und der Öffentlichkeit zu erleichtern. Die Gruppe plant auch die Veröffentlichung eines Online-Handbuchs zu Provenienzressourcen aus der Zeit des Zweiten Weltkriegs in Deutschland und den USA, um die Geschwindigkeit und Genauigkeit der Forschung zu verbessern.

Diese Pläne werden die Museumsverwaltung verbessern und die Öffentlichkeit aufklären, sagt Jane Milosch, Direktorin der Smithsonian Provenance Research Initiative. „Objekte in öffentlichen Sammlungen werden digitalisiert und stehen Forschern zur Verfügung. Andererseits sind Objekte, die möglicherweise geplündert wurden und sich derzeit in Privatsammlungen befinden, nicht an die Anforderungen an die Transparenz gebunden, die professionelle Museumsorganisationen entwickelt haben. Diese Werke verschwinden oft aus der Öffentlichkeit und sind Forschern nicht zugänglich. “

„Die oft faszinierenden Geschichten, die die Provenienzforschung ans Licht bringt, können die Ausstellung dieser Kunstwerke bereichern“, sagt Andrea Hull, Programmmitarbeiterin der Smithsonian Provenance Research Initiative. Durch die Online-Durchsicht von Museumskatalogen und anderen Dokumenten im Vergleich zu einer persönlichen Betrachtung von Kunst und Papierkram in einem Archiv können Forscher in Deutschland und den USA umfassendere, schnellere und kostengünstigere Verbindungen herstellen.

Öffentliche Online-Archive können einem Provenienzforscher auch mitteilen, wann er den Staffelstab übergeben und sich von den digitalen und sonstigen Dokumenten entfernen muss.

"Es gibt so viele Informationen, die Sie auf eine wilde Gänsejagd oder in ein Kaninchenbau bringen können", sagt Daly. „Wie die Zuordnung eines Gemäldes oder Objekts im Laufe der Zeit: Der Titel ändert sich mehrfach. Das Kunstwerk ändert sich physisch, als wäre es übermalt oder beschnitten.

„Man muss wissen, wann man sich zurückziehen muss, und es ist so wichtig, diese Informationen aufzuzeichnen und weiterzugeben, damit jemand an dem Punkt vorbeikommt, an dem ich war. Das kann eine Weile dauern. “

In den Jahren 2018 und 2019 werden zwei weitere PREP-Kohorten zu zwei halbjährlichen Treffen in den USA und in Deutschland zusammentreten. Partnerorganisationen, die den Austausch veranstalten, sind das Metropolitan Museum of Art in New York, das Getty Research Institute in Los Angeles, die Staatlichen Museen Dresden und das Zentralinstitut für Kunstgeschichte in München.